9月10日,是我國第41個教師節(jié),江西日報推出特別報道,展現(xiàn)全國高校黃大年式教師團(tuán)隊、我校雙季稻豐產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)教師團(tuán)隊踐行黃大年同志“心有大我、至誠報國,教書育人、敢為人先,淡泊名利、甘于奉獻(xiàn)”崇高精神的實際行動,以及在科研平臺建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化、科技創(chuàng)新服務(wù)等方面積極探索的生動實踐。

9月的贛鄱大地,晚稻抽穗揚(yáng)花,田野綠浪翻滾,孕育著豐收的希望。

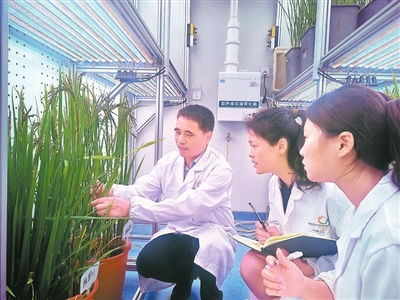

江西農(nóng)業(yè)大學(xué)的實驗室里,一群科研人員正圍著一抔“土”熱烈討論著。這是他們用稻草、牛糞等農(nóng)業(yè)廢棄物研發(fā)的育秧基質(zhì),也是破解水稻育秧難題的關(guān)鍵所在。這群科研人員就是江西農(nóng)業(yè)大學(xué)雙季稻豐產(chǎn)優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)教師團(tuán)隊。

“記者同志,你來得巧,早幾天來的話實驗室都沒人,那會兒我們都在田里盯農(nóng)時呢。”團(tuán)隊帶頭人、江西農(nóng)大副校長曾勇軍快人快語,也說出了他們與土地的緊密聯(lián)結(jié)。

隨著農(nóng)業(yè)規(guī)模化、機(jī)械化發(fā)展,企業(yè)和農(nóng)戶對育秧土的需求日益旺盛,可土從哪兒來成了難題。

“沒土育秧,就等于斷了糧倉的源頭。”曾勇軍捻起育秧基質(zhì)里的纖維,眼中滿是欣慰。曾勇軍帶領(lǐng)團(tuán)隊瞄準(zhǔn)江西特有的紅壤與雙季稻種植模式,以有機(jī)廢物為原料反復(fù)試驗,終于研發(fā)出能替代傳統(tǒng)泥土的育秧基質(zhì)。

這種育秧基質(zhì)透氣性更好、營養(yǎng)更均衡,用它育出的秧苗更壯實,每畝稻田可增產(chǎn)10%以上。作為江西首個本土機(jī)插育秧基質(zhì)產(chǎn)品,其迅速成為江西市場占有率最高的育秧基質(zhì)產(chǎn)品。

這支與土打交道的團(tuán)隊,最初也遭遇過質(zhì)疑。十幾年前,他們在上高縣泗溪鎮(zhèn)建水稻試驗基地時,有農(nóng)戶直言:“我們種了二三十年田,還需要你們來教?”

曾勇軍不辯解,帶著團(tuán)隊在田間朝夕忙碌。一年后,基地水稻畝產(chǎn)比農(nóng)戶種的高出100多公斤。之前質(zhì)疑的農(nóng)戶主動找上門,攥著曾勇軍的手求方子。

“搞農(nóng)業(yè)研究,不能在實驗室里‘紙上談兵’,得把腳踩進(jìn)泥里,知道水稻要什么、土地缺什么、農(nóng)民盼什么。”這是曾勇軍常掛在嘴邊的話。

團(tuán)隊成員一年中70%的時間在田間度過。95后成員黃冠軍2022年加入團(tuán)隊時,首次下田就被深深觸動:“一輛自行車、一頂草帽、一瓶水,是曾副校長做大田試驗的標(biāo)配。科研人員必須比農(nóng)民更親近土地,才能獲得科研的第一手資料。”如今,黃冠軍也成了田壟間的常客。

“論文不能為糧倉作貢獻(xiàn),就沒價值。”團(tuán)隊成員、江西農(nóng)大副研究員謝小兵的話,正是團(tuán)隊人員的心聲。他們的論文,不僅發(fā)表在期刊上,更寫在每一塊豐收的稻田里,寫在農(nóng)民眼角眉梢的笑意里。

針對雙季優(yōu)質(zhì)稻發(fā)展迅速但配套栽培技術(shù)缺乏的問題,團(tuán)隊經(jīng)過10多年的技術(shù)攻關(guān),構(gòu)建了雙季優(yōu)質(zhì)稻“兩優(yōu)一增”豐產(chǎn)高效栽培技術(shù),在省內(nèi)外累計推廣1330萬余畝,增產(chǎn)稻谷5.29億公斤,助農(nóng)增收9.87億元。

在曾勇軍看來,耕耘“大國糧倉”,不是一代人的事,更要把這份責(zé)任傳下去。他帶學(xué)生下田摸稻穗、觀根系,用“怎么讓稻草變廢為寶”“如何防早稻爛秧”等實際問題引導(dǎo)探究;用多熟制水稻高產(chǎn)高效栽培技術(shù)虛擬仿真實驗,讓學(xué)生不下田就能直觀了解水稻從育秧到成熟的全過程。

團(tuán)隊培養(yǎng)的碩士詹思維畢業(yè)后選擇回鄉(xiāng)做農(nóng)技推廣:“曾老師說,搞農(nóng)研要上接‘天線’,緊跟國家糧食安全需求;下接‘地氣’,扎根生產(chǎn)一線。他讓我明白,學(xué)農(nóng)是件光榮事,我想接過他的接力棒。”

這支團(tuán)隊的育人理念,傳承自稻作學(xué)家周拾祿先生“俯首農(nóng)桑,耕讀致遠(yuǎn)”的初心。年輕成員入職先學(xué)田間實操,學(xué)生論文必須有田間數(shù)據(jù)、能解決實際問題。這些年,團(tuán)隊培養(yǎng)的學(xué)生當(dāng)農(nóng)技員、辦農(nóng)企,大多堅守在農(nóng)業(yè)一線。

沒有驚天壯舉,只有日復(fù)一日的堅守;沒有豪言壯語,只有一點一滴的創(chuàng)新。這支教師團(tuán)隊,把腳印留在田埂上,把成果送到農(nóng)戶家。他們腳下的稻田,藏著贛鄱糧倉的底氣,藏著國家糧食安全的根基,更藏著鄉(xiāng)村振興的美好未來。

新聞鏈接:http://epaper.jxxw.com.cn/html/2025-09/10/content_144394_2609395.htm