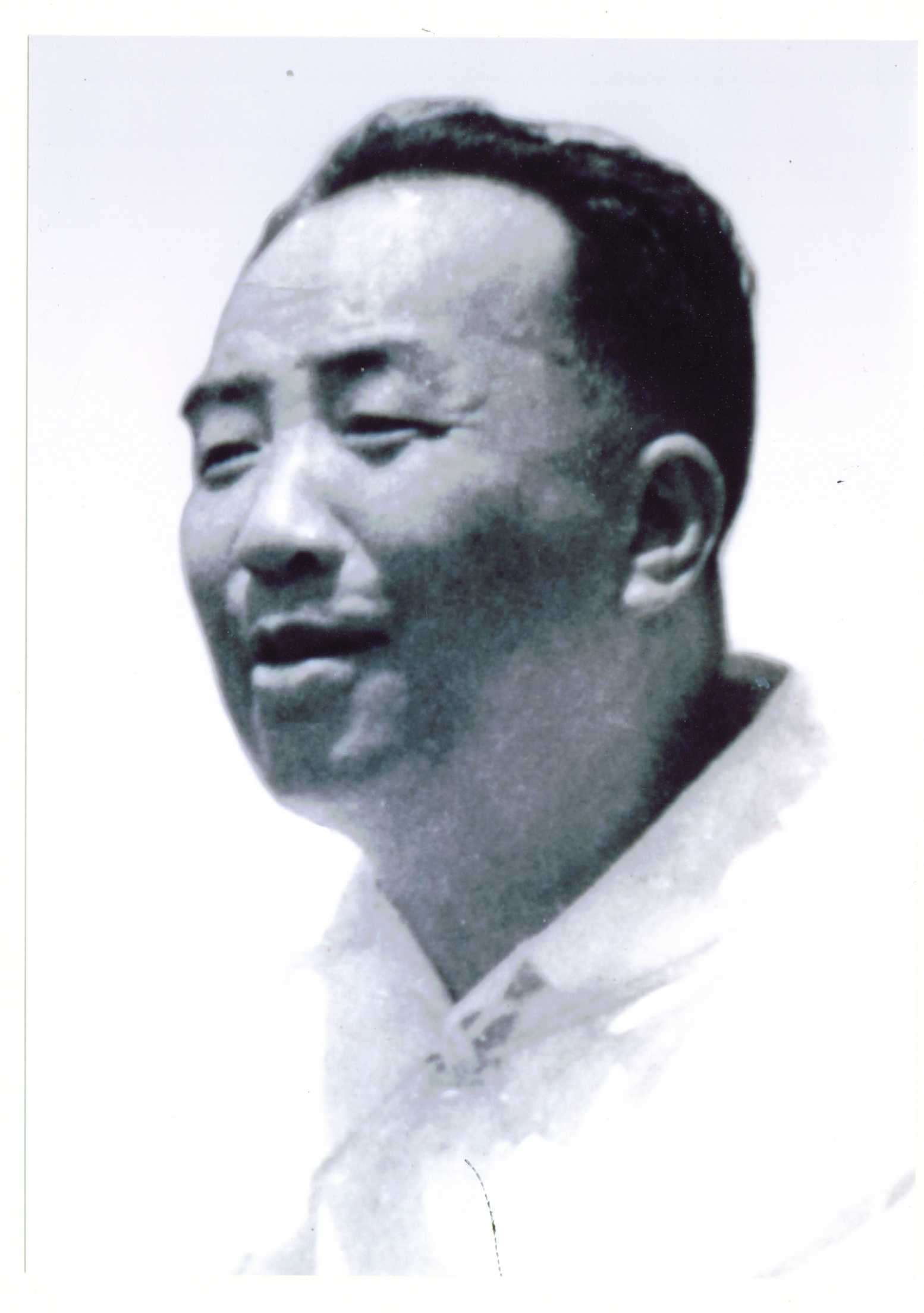

劉俊秀(1904-1985),江西永新人。1958年6月至1968年4月,時任江西省委書記兼任共大總校校長,是共大總校首任校長。在共大師生的眼中,劉校長是共大事業的主要創始者;是共大事業低谷時期的關懷者和“生死存亡”時刻的力挽狂瀾者;是共大事業發展壯大的主要決策者和建設者。共大事業多次受到黨和國家領導人的高度肯定,離不開首任校長劉俊秀卓越的領導、辛勤的工作和無私的奉獻。

1958年6月,江西省委、省人委決定創辦共產主義勞動大學。省長邵式平提議省委書記劉俊秀同志兼任共大總校校長。劉俊秀說:“我沒上過大學,能當大學校長?”邵式平說:“你不是進中央黨校學習過嗎?”“是的,當時毛澤東同志還親自擔任校長吶!”“你就是大學畢業生嘛!毛澤東同志當校長的大學,這是真正的大學。”于是,劉俊秀高高興興地兼任了共大總校的校長。

在共大總校,干部老師習慣稱呼劉俊秀為“劉書記”、“劉政委”,學生們都稱呼其為“劉校長”,其實還有一個人盡皆知的雅號“棉花校長”。原來,劉俊秀是名副其實的農業“土專家”,毛主席曾稱贊其為“農業專家”。他不但對水稻很在行,而且對棉花更有特別濃厚的興趣。在共大總校,他十分強調干部老師都要種植各種各樣的農作物試驗田。他多次說過:“如果農民畝產四五百斤(上世紀五六十年代,水稻產量不高),我們學校畝產和農民一個樣,甚至還不如當地農民,那就是沒有培養出技術本領過硬的學生。作為一所培養學生教學、生產、科研三結合的學校,試驗田都應該是高產量高品質的,起碼也得超過當地農民一至兩倍,甚至更多倍,否則就起不到示范作用,當然也就達不到出人才、出產品、出經驗的目的”。為此,劉校長以身作則,自己帶頭,在農機廠旁邊的大田里種植高產量高品質棉花。他親自參加勞動,并帶動機關干部和專任教師也都來勞動。共大師生在劉校長帶領下,運用先進的科學技術和豐富的實踐經驗,加上田間管理精耕細作,試驗田里棉花長勢喜人,不但產量高,而且品質好。因此大家都稱贊其為“棉花校長”。

在劉校長近十年的任職期間,共大每年都開展高產量高品質的棉花種植試驗。劉校長每次來學校,從不先進辦公室或會議室,而是把車子直接開到棉花地,總是先下田勞動。因此逐漸形成了制度,全校種試驗田、種樣板地成風,干部教師參加勞動成風。

劉俊秀從不擺架子,總是那樣平易近人,和藹可親。建校之初,在共大總校辦公樓兩旁,用木頭架子搭起了八塊大黑板,作為學生會主編的黑板報《大學生園地》之用。一星期一期,每周六更新。某周六下午,學生們正在忙碌編輯出版新的板報。這時汪書記、劉校長和其他幾個校領導走到了學生身邊,他們和同學們一一握手,并和藹地詢問每個同學哪個系的、哪里人。爾后,領導們認真地看了學生的作品,提了一點建議,劉校長還夸獎學生們的《大學生園地》辦得好,鼓勵大家好好干。

1972年7、8月間,省革委會在星子縣秀峰召開共大座談會。已經離任的劉校長,會議休息期間有新華社、人民日報記者問劉俊秀:“請您談談省委、省人委為什么要辦共大?怎么辦共大?”“關于這個問題,我在1964年全國人大會議上專門有個發言,題目就是《我們是怎樣創辦共產主義勞動大學的》,這個發言材料,后來在人民日報上全文刊登了”。而后,他還深情道,“我們共大事業得到了黨中央和中央領導同志的親切和大力支持。毛主席1961年7月30日在廬山親自為共大寫了指示信《七三O指示》,這是我們辦好共大的動力,共大師生員工,任何時候都不能忘記,也不該偏離。周總理給共大題寫了校名,還親自視察過共大廬山分校,接見過共大總校師生代表。朱德委員長多次視察共大總校和分校,為共大題詞,鼓勵我們,鞭策我們。”

1977年春,在一次講完“四人幫”破壞共大的罪惡行徑之后,劉俊秀老校長激動地站起來道:“共大從開學到今天,已經十九年了。同我們當年跟毛主席南征北戰一樣,道路并不平坦。但是,不管斗爭多么復雜,道路多么曲折,我們一定要記住:共大這個無產階級的樣子永遠不能變!”

1980年11月20日,江西共產主義勞動大學改名改制為“江西農業大學”。1981年春,已經77歲高齡的劉俊秀老校長還叮囑江西農業大學師生:“不要因為共大改制更名了就不再去學習《七三O指示》了,你們不要忘記了自己是共大培養出來的。以后我見你們,還要讓你們背誦《七三O指示》的,除非你們不承認我是共大總校校長”。

作者:檔案館 劉慶言